Что такое заповедник и национальный парк

Ставить знак равенства между заповедником и национальным парком нельзя, это не одно и то же, тем более что существует и отмечается такой праздник — День заповедников и национальных парков, поэтому необходимо отличать эти два названия.

Заповедник — это участок земли или воды под охраной государства, в границах которого запрещено использовать в хозяйственных целях природный комплекс. Так может называться научно-исследовательское учреждение, за которым закреплены охраняемые территории. В России имеется 110 заповедников, в Беларуси их 2. В них запрещена всяческая деятельность, которая может нарушить природную целостность.

Это традиционная и эффективная форма природоохранной деятельности.

Национальный парк — это акватория или территория, на которой уникальные объекты природы находятся под охраной. От заповедника национальный парк отличается тем, что на его территорию допускаются посетители. Только в строго отведённых местах разрешается отдыхать и перемещаться. Нарушения этих правил влекут за собой огромные штрафы и уголовную ответственность. В Беларуси 4 национальных парка, а в России их 50.

Данные территории играют огромную роль в сохранности наследия дикой природы. Эти объекты защищены законодательством государства. И не только в День заповедников и национальных парков охраняют и берегут природные объекты. Этим занимаются постоянно. Оберегаемые территории — это предметы научных исследований учёных: экологов и биологов. Они изучают популяции животных и растений, их динамику роста и взаимное существование.

О защите биосферы

Как мы видим, на сегодняшний момент сложилась определённая система защиты биосферы от наступающей на неё западной концепции глобализации, в которой природа и человек не представляют никакой ценности. Но очевидно, что данная система неэффективна, поскольку заповедники и национальные парки представляют собой островки относительного спокойствия, которое и там порой нарушается в океане безобразия.

Человечество — часть биосферы, существуют объективные закономерности, регулирующие взаимодействие биосферы и Космоса, формирование биоценозов и взаимодействие биологических видов друг с другом в пределах биосферы.

Необходимо понимать эти закономерности, тогда природа не уничтожалась бы человеком, а, наоборот, поддерживала его жизнедеятельность, будучи неиссякаемым источником психофизиологического здоровья, а сама хозяйственная деятельность была бы сведена к минимуму и не нарушала биоразнообразия, а если и нарушала, то природа успевала бы устранять последствия.

То есть мы говорим о переходе от технократической цивилизации к биологической.

В каждом регионе, обладающем физико-географическим своеобразием, можно выделить интегральный биосферно-экологический показатель, который можно метрологически состоятельно формализовать и ввести в модели управления. Это необходимо, чтобы осуществлять управление сохранением и развитием природы и человеческого общества, строить прогнозы и планировать хозяйственную деятельность.

Таким показателем является распределение земель между

1) заповедными зонами с первозданной природой, в которых не ведётся хозяйственная деятельность и посещение которых посторонними людьми возможно только в организованном порядке с санкции и под контролем сотрудников заповедников, в согласии с биоритмикой биоценозов заповедных зон;

2) зонами, в которых природная среда доминирует, но имеет место эпизодическое воздействие цивилизации или в которых хозяйственная деятельность не настолько интенсивна, чтобы под её воздействием уничтожались природные ландшафты и гибли биоценозы;

3) сельхозугодьями;

4) населёнными пунктами;

5) промышленными предприятиями и полигонами по переработке и утилизации производственных и бытовых отходов деятельности цивилизации, на территории которых существование сколь-нибудь богатых по видовому составу (если не считать микроорганизмов) биоценозов практически невозможно.

Реальная структура землепользования может допускать дальнейшее наращивание в регионе хозяйственной деятельности и численности населения, а может требовать их сокращения и коррекции структуры в интересах оздоровления экологии и повышения качества жизни населения.

В анализе проблематики биосферно-социального взаимодействия можно последовать подходу, предложенному в 1974 г. греческим архитектором К. А. Доксиадисом. Он предлагает шкалу градации ландшафтов, включающую 12 типов, каждый из которых характеризуется степенью угнетения цивилизацией естественно-природных ландшафтов: от первозданной природы до техносферного ландшафта без каких-либо самовоспроизводящихся природных биоценозных включений.

Анализируя вариативную структуру распределения долей каждого из типов ландшафтов в общей площади территории, К. А. Доксиадис рекомендует в качестве оптимума структуру землепользования, представленную на рисунке.

Такая типология позволяет обеспечить как устойчивость биосферы, так и хозяйственную деятельность и быт цивилизации. В оптимальной, на взгляд Доксиадиса, структуре

• 40% площади должны составлять территории, обладающие тем или иным заповедным статусом, на которых хозяйственная деятельность практически полностью запрещена, а несанкционированная хозяйственная деятельность юридически квалифицируется как разновидность браконьерства (браконьерство же при ориентации политики государства на обеспечение экономической безопасности в широком смысле должно относиться к тяжким и особо тяжким составам преступления);

• 42% — территории, посещение которых людьми признаётся допустимым в целях отдыха и ограниченного ведения хозяйственной деятельности, не нарушающей устойчивости биоценозов в их сложившихся границах;

• 10,5% — сельхозугодья, то есть территории, занятые теми или иными искусственно сформированными биоценозами, целенаправленно культивируемыми цивилизацией;

• 7,3% — территории населённых пунктов, транспортных инфраструктур и промышленных предприятий (за исключением тяжёлой промышленности и переработки отходов);

• 0,2% — площади под предприятиями тяжёлой промышленности и предприятиями по переработке и утилизации отходов, на территории которых естественные биоценозы существовать не могут.

Соответственно на основе анализа структур землепользования можно выработать биосферно-экологическую политику государства.

Следует отметить, что СССР с конца сталинской эпохи имел успешный опыт разработки и осуществления биосферно-экологической политики, который в послесталинские времена не только не получил дальнейшего развития, но впоследствии был предан забвению, что повлекло за собой многочисленные и повсеместные экологические и социальные бедствия разной степени тяжести.

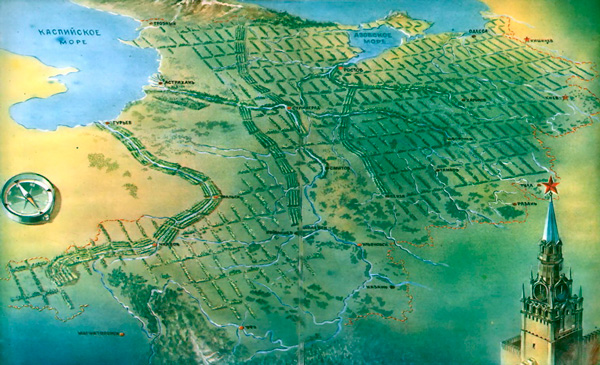

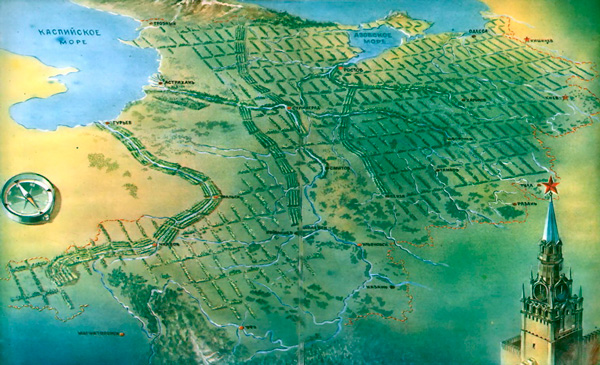

Сталинский план преобразования природы

В 1948 году, когда Европа ещё восстанавливала хозяйство от последствий разрушительной войны, в СССР по инициативе Сталина вышло Постановление Совета Министров СССР и ЦК ВКП(б) от 20 октября 1948 года «О плане полезащитных лесонасаждений, внедрения травопольных севооборотов, строительства прудов и водоёмов для обеспечения высоких устойчивых урожаев в степных и лесостепных районах Европейской части СССР». В печати указанный документ назвали «Сталинским планом преобразования природы». Не имеющая аналогов в мировой практике 15-летняя программа научного регулирования природы была разработана на основе трудов выдающихся русских агрономов.

Согласно плану преобразования природы началось грандиозное наступление на засуху путём посадки лесозащитных насаждений, внедрения травопольных севооборотов, строительства прудов и водоёмов. Сила этого плана была в единой воле, комплексности и масштабности. План не имел прецедентов в мировом опыте по масштабам.

По этому величественному плану за 15 лет будет создано 8 крупных государственных лесозащитных полос общей протяжённостью свыше 5300 км, на полях колхозов и совхозов будут созданы защитные лесонасаждения общей площадью 5709 га и уже к 1955 году в колхозах и совхозах будет построено 44228 прудов и водоёмов. Всё это в соединении с передовой советской агротехникой обеспечит высокие, устойчивые, не зависящие от капризов погоды урожаи на площади свыше 120 млн. га. Урожая, собранного с этой площади посевов, хватит, чтобы прокормить половину жителей Земли. Центральное место в плане занимало полезащитное лесоразведение и орошение.

Мало кто знает, что подготовке к принятию этого масштабного проекта предшествовала 20-летняя практика в Астраханской полупустыне, где буквально на голом месте в 1928 г. была заложена исследовательская станция Всесоюзного института агролесомелиорации под названием Богдинского опорного пункта. В этой умирающей степи, преодолев большие трудности, учёные и лесоводы своими руками посадили первые гектары молодых деревьев. Именно здесь из сотен разновидностей деревьев и кустарников были выбраны породы деревьев, удовлетворяющие научным разработкам Докучаева и Костычева для природных условий России.

И лес вырос! Если в открытой степи жара достигает 53°С, то в тени деревьев на 20% прохладнее, испарение почвы уменьшается на 20%. Наблюдения в Бузулукском лесничестве зимой 1928–29 гг. показали, что сосна высотой 7,5 м собрала в эту зиму 106 кг инея и изморози. Это значит, что небольшая роща способна «добыть» из осадков влаги несколько десятков тонн. На основании научных знаний и опытных работ и был принят этот грандиозный план. Одним из учёных был и Г. Н. Высоцкий, академик ВАСХНИЛ, который изучал влияние леса на гидрологический режим, впервые рассчитал баланс влаги под лесом и полем, исследовал влияние леса на среду обитания и причины безлесья степей и внёс существенный вклад в степное лесоразведение.

Колхозники и работники лесхозов заготовили 6000 т семян древесных и кустарниковых пород. Интересен состав пород, предложенный советскими учёными: первый ряд — тополь канадский, липа; второй ряд — ясень, клён татарский; третий ряд — дуб, жёлтая акация; четвёртый ряд — ясень, клён остролистый; пятый ряд — тополь канадский, липа; шестой ряд — ясень, клён татарский; седьмой ряд — дуб, жёлтая акация… и так далее в зависимости от ширины полосы; из кустарников предложены малина и смородина, что позволит привлечь птиц для борьбы с вредителями лесонасаждений.

Для оказания помощи колхозам в оплате стоимости работ по лесоразведению принято постановление: обязать Министерство финансов СССР предоставлять колхозам долгосрочный кредит сроком на 10 лет с погашением начиная с пятого года.

Помимо государственных лесных защитных полос высаживались лесополосы местного значения по периметру отдельных полей, по склонам оврагов, вдоль уже существующих и вновь создаваемых водоёмов, на песках (с целью их закрепления). Использовались более прогрессивные методы обработки полей: применение чёрных паров, зяби и лущения стерни; правильная система применения органических и минеральных удобрений; посев отборных семян высокоурожайных сортов, приспособленных к местным условиям.

План предусматривал также внедрение травопольной системы земледелия, разработанной выдающимися русскими учёными В. В. Докучаевым, П. А. Костычевым и В. Р. Вильямсом.

Большую помощь при отводе трасс под государственные защитные полосы при составлении технических проектов по развертыванию лесонасаждений в колхозах и совхозах, а также по созданию промышленных дубрав на юго-востоке оказали учёные.

Для проработки и реализации плана был создан институт «Агролеспроект» (ныне институт Росгипролес). По его проектам лесами покрылись четыре крупных водораздела бассейнов Днепра, Дона, Волги, Урала, европейского юга России. Выполнение поставленных задач стало делом всего народа. Одновременно с полезащитным лесоразведением надо было принять меры по сохранению и улучшению особо ценных лесных массивов, в том числе Шипова леса, Хреновского бора, Борисоглебского лесного массива, Тульских засек, Чёрного леса в Херсонской области, Великоанадольского леса, Бузулукского бора. Восстанавливались насаждения, уничтоженные во время войны, разрушенные парки.

Одновременно с устройством системы полезащитных лесонасаждений была начата большая программа по созданию оросительных систем. Они позволили бы резко улучшить окружающую среду, построить большую систему водных путей, урегулировать сток множества рек, получать огромное количество дешёвой электроэнергии, использовать накопленную воду для орошения полей и садов.

Для решения проблем, связанных с осуществлением пятилетнего плана мелиоративных работ, был привлечён Институт инженеров водного хозяйства имени

В.Р. Вильямса.

Однако со смертью Сталина в 1953 году выполнение плана было свёрнуто. Многие лесополосы были вырублены, несколько тысяч прудов и водоёмов, которые предназначались для разведения рыб, были заброшены, созданные в 1949–1955 годах 570 лесозащитных станций были ликвидированы по указанию Н.С. Хрущёва.

Главлит быстренько изъял книги о Плане, Совмин СССР 29 апреля 1953 г. спецпостановлением приказал остановить работы по созданию лесных полос, их планирование и выращивание посадочного материала.

Одним из последствий свёртывания данного Плана и внедрения экстенсивных методов увеличения пашни было то, что в 1962–1963 гг. произошла экологическая катастрофа, связанная с эрозией почв на целине, и в СССР разразился продовольственный кризис.

По прошествии времени упор на политические «ошибки» Сталина совсем затушевал эту грандиозную программу, которая частично реализуется в США, Китае, Западной Европе в виде создаваемых зелёных каркасов. Им отводят значительную роль в предотвращении угроз глобального потепления.

Экологическая

политика будущего

Одним из аспектов биосферно-экологической политики является определение биосферно допустимой экологической ниши, которую в каждом регионе, обладающем физико-географическим своеобразием, может занимать цивилизованное общество. В конечном итоге это предполагает отказ от исторически сложившегося образа жизни цивилизации (мегаполисы и деградирующие финансово несостоятельные деревни) и переход к образу жизни на основе ландшафтно-усадебной урбанизации, позволяющей поддерживать устойчивость биосферы и воспроизводство здоровых поколений, сочетать в себе удобства городского образа жизни со здоровьем сельского образа жизни и свободного от недостатков каждого из них при опоре на современные и перспективные технологии и организацию макро- и микроуровней экономики.

Вторым аспектом биосферно-экологической политики является разработка мероприятий по преодолению последствий экологических катастроф, имевших место в прошлом, и по улучшению биосферно-экологической обстановки в целом во всех регионах государства и на сопредельных территориях иных государств с их участием.

Земля — наш общий дом, а экологические бедствия в одних регионах могут сказываться на качестве жизни в регионах, удалённых от них на сотни и тысячи километров.

В этой связи необходимо указать на следующее обстоятельство. Расширение сельхозугодий под воздействием стихии рынка запускает процесс деградации и гибели естественно-природных биоценозов по причине сокращения их размеров до величин, при которых они утрачивают устойчивость вследствие эффекта «квантованности». Это происходит повсеместно и носит массовый характер. Кроме того, если расширение сельхозугодий происходит за счёт изведения лесов и болот, то изменяется водный баланс территории, что может иметь последствия и для сопредельных территорий, чему примером биосферно-социальная катастрофа в Приаралье.

Управление водным балансом территорий — основа биосферно-экологической политики, поскольку видовое богатство биоценозов на континентах обусловлено прежде всего прочего тремя факторами:

• распределением по сезонам года солнечного тепла и света,

• параметрами круговорота воды в регионе,

• высотой территории над уровнем моря.

Поэтому для большинства регионов Беларуси и России первостепенный вопрос — политика формирования и поддержания режима охранных зон болот, озёр, ручьёв и рек. Наряду с этим особенностью исторически сложившейся культуры ведения сельского хозяйства является то, что монокультуры, концентрируемые в одном ареале и взращиваемые на больших площадях, практически беззащитны по отношению к «агрессии» против них со стороны биологических видов, представляющих естественные биоценозы в окрестностях сельхозугодий.

Но миропонимание цивилизации не позволяет прекратить эту войну традиционного сельского хозяйства и естественных биоценозов. И в этой войне человек, защищая массивы монокультур, уничтожает окрестные биоценозы применением сельхозхимии, неумелой мелиорацией и т.п.

Альтернативой сельскому хозяйству на основе монокультур может стать культура формирования искусственных биоценозов, компонентами которых являются растения, грибы, животные, птица, рыба, которые могут быть использованы людьми в пищу и быть источниками сырья для некоторых отраслей обрабатывающей промышленности.

Вследствие взаимного влияния друг на друга компонентов искусственных биоценозов может быть сведена к нулю потребность в химикатах с/х назначения, что ставит продукцию пермакультуры вне конкуренции с продукцией традиционного сельского хозяйства по показателям экологичности производства и полезности для здоровья людей. Это позволит исключить производство продовольствия на основе генномодифицированных организмов и снизить потребности в мощностях химической промышленности со всеми вытекающими из этого благотворными последствиями для экологии и возрождения природной среды.

В Беларуси и России растёт интерес населения к биосферно-экологической проблематике в совершенно разнообразных аспектах. Это не только запрос на качественный и безопасный отдых и посещение национальных парков, а прежде всего на новый, безопасный образ жизни.

Уже в ближайшей обозримой перспективе от общества потребуются специалисты, способные сформировать экологическую и демографическую политику государства, а также произвести настройку социально-экономической политики и хозяйственной деятельности государства.

http://inance.ru/2018/01/den-zapovednikov/

Источники:

https://serglis.livejournal.com/234998.html

http://www.kpe.ru/files/pdf/2015/Ekonomika_innovatsionnogo_razvitia_Velichko_Efimov_Zaznobin.pdf

http://www.ecogazeta.ru/archives/8951 |